Schwachstelle in krankheitserregenden Bakterien

Kampf gegen multiresistente Keime

In der EU erkranken jährlich fast 670.000 Menschen an Infektionen durch antibiotikaresistente Erreger, circa 33.000 von Ihnen sterben. Trotz dieser enormen und weltweit zunehmenden Gefahr sind in den letzten Jahrzehnten nur wenige neue Antibiotika entwickelt und zugelassen worden. In den nächsten fünf Jahren werden wohl lediglich zehn neue Substanzen genehmigt werden, die vor allem auf bereits identifizierte Schwachstellen krankheitserregender Bakterien abzielen.

Neuer Wirkmechanismus zerstört Bakterien

Angesichts der rasant fortschreitenden Entwicklung von Resistenzen ist es von großem medizinischem und gesellschaftlichem Interesse, neuartige Antibiotika zu finden, die Bakterien auf bisher unbekanntem Wege töten und damit vor allem gegen multiresistente Keime eingesetzt werden können. Ein besonders vielversprechender Angriffspunkt für antibakterielle Therapien ist das proteinabbauende Enzym (Protease) ClpP, und das gleich in doppelter Hinsicht. Es spielt zum einen eine wichtige Rolle im bakteriellen Stoffwechsel und sorgt für den kontrollierten Abbau defekter Proteine. Dazu benötigt die Protease jedoch das Protein ClpX als Starthilfe. Im Komplex mit ClpP erkennt ClpX Proteine die abgebaut werden sollen, entfaltet sie und leitet diese dann in die fassartige Abbaukammer der Protease. Eine neue Klasse potentieller Antibiotika, die sogenannten Acyldepsipeptidasen (ADEP) bewirken auch ohne die Unterstützung von ClpX den Abbauprozesses durch ClpP, jedoch in unkontrollierter und dauerhafter Form. Dadurch werden lebenswichtige Proteine zerstört - mit tödlichen Folgen für die Bakterien. Dieser einzigartige Wirkmechanismus hat ein beträchtliches Innovationspotential im Kampf gegen pathogene Bakterien. Denn während gängige Antibiotika durch die Hemmung lebenswichtiger Prozesse wirken, wird in diesem Fall ein antibakterieller Effekt durch die Aktivierung eines Vorgangs erzielt.

Bakterien entwaffnen

Neben dem Abbau von defekten Proteinen ist ClpP auch ein entscheidender Regulator bei der Produktion eines Arsenals bakterieller Gifte, die maßgeblich verantwortlich sind für die krankmachende Wirkung vieler Erreger. Auch aufgrund dieser Eigenschaft ist ClpP von Bedeutung für die Entwicklung neuer Therapieansätze, die dann auf die Entwaffnung von Bakterien zielen. Die Gruppe um Prof. Dr. Stephan Sieber (TU München) forscht seit Jahren erfolgreich an der Protease ClpP und hat bereits eine Vielzahl potenter Hemmstoffe gegen ClpP entwickelt, die die Produktion von bakteriellen Giften stoppen können. Als Basis für die Entwicklung solcher Hemmstoffe hat die Gruppe große Fortschritte bei der biochemischen und strukturellen Charakterisierung von ClpP gemacht.

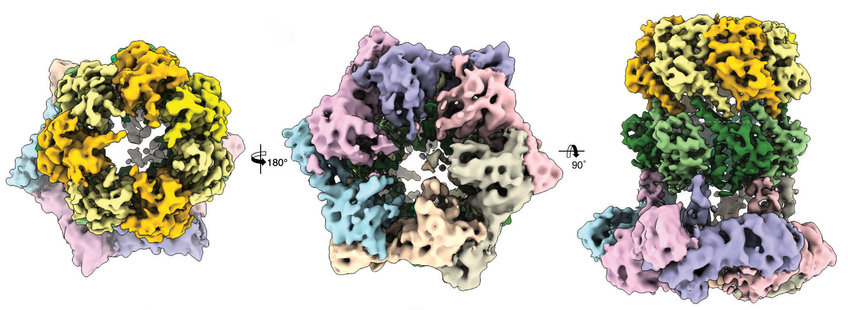

Neue Möglichkeiten durch Aufklärung der 3D-Struktur von ClpX-ClpP

Im Detail konnte die Struktur des ClpX-ClpP Komplexes aber bisher noch nicht aufgeklärt werden. Dr. Christos Gatsogiannis, Wissenschaftler in der Gruppe von Prof. Dr. Stefan Raunser, gelang nun der Durchbruch. Das Team um Raunser ist spezialisiert auf die Strukturaufklärung von Biomolekülen mittels Kryo-Elektronenmikroskopie. Mit dieser Technik konnten die Wissenschaftler zeigen, dass ADEP und ClpX zwar an derselben Stelle an ClpP andocken, aber auf unterschiedliche Weise den Prozess des Proteinabbaus steuern. Während ClpX zu keiner Veränderung in der Struktur von ClpP führt, verursacht ADEP eine nicht vorgesehene Öffnung der Protease. Dadurch werden auch intakte Proteine unkontrolliert und ohne die Unterstützung von ClpX abgebaut.

Die Aufklärung dieses Mechanismus durch die Forscherteams aus Dortmund und München ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung innovativer antibiotischer Substanzen, die ClpP als Angriffsziel haben.

JJ/PH